В один из ранних дней ашхабадской весны я посетила Музей изобразительных искусств Туркменистана и среди различных произведений искусства я увидела картину «За рукоделием». Эта удивительно светлая и теплая картина была написана в 1947 году талантливой художницей Юлией Прокофьевной Данешвар (1912-1948). У окна на ковре сидит молодая туркменка в красивом красном платье «кетени» и вышивает. В открытое окно мы видим цветущие деревья, скорее всего, это весна. Тени прямо под деревьями, значит изображено дневное время.

«За рукоделием»

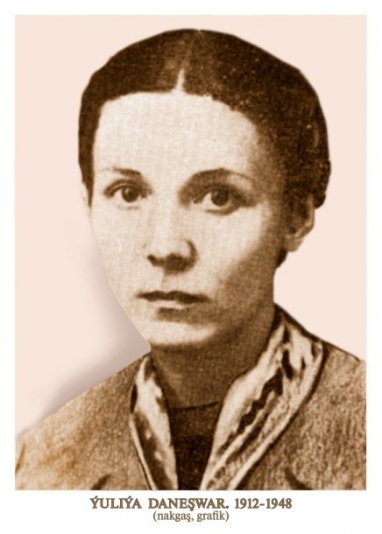

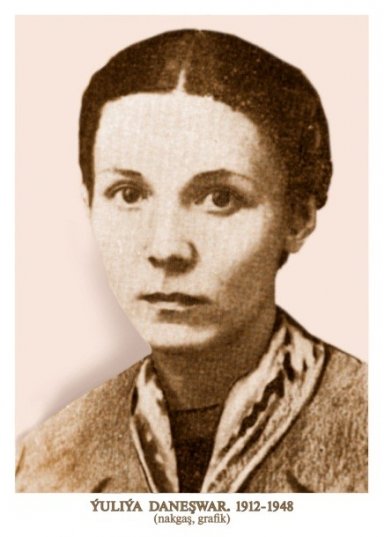

Художник, живописец и график Юлия Данешвар (урожденная Коновалова) родилась в Москве в 1912 году. В Центральном государственном архиве Туркменистана (далее: ЦГАТ) сохранилась автобиография, написанная Юлией Данешвар, где она пишет, что её мать работала в прислугах, а отец был родом из крестьян и работал приказчиком. В 1914 году началась Первая мировая война и отец будущей художницы ушел на фронт, откуда не вернулся. Девочка росла с матерью и училась в школе. Закончив семилетку, Юлия Данешвар поступила в Московский институт изобразительных искусств на отделение плаката и станковой литографии. В 1938 году была направлена на работу в Ашхабад вместе с мужем Музафаром Мамедовичем Данешвар, уроженцем Ашхабада, который также окончил этот институт.

В февраля 1938 года Ю.П.Данешвар начала работу в качестве преподавателя живописи и рисунка в Туркменском государственном Изобразительном училище (ныне Туркменская государственная специальная художественная школа при Государственной Академии художеств Туркменистана). «С первого года своего приезда в Ашхабад Ю.Данешвар вела большую преподавательскую деятельность, воспитав целое поколение молодых туркменских живописцев. Её деятельность не ограничивалась стенами училища. Она была для неё призванием, делом жизни» (из книги «Живопись Туркмении», автор: Халаминская М.Н., изд. «Советский художник», 1974 г.).

На картине «За рукоделием» Юлия Данешвар смогла точно передать образ туркменской женщины – немногословной, работящей и скромной. То, как она передала на картине красоту молодой женщины, её занятие рукоделием, убранство и архитектуру комнаты говорит о большой любви художницы к туркменской культуре. Героиня картины сосредоточенно вышивает у распахнутого окна, рядом лежат клубки шелка. За окном благоухает весна и образ красивой туркменки перекликается с прекрасной весенней порой, создавая единую художественную концепцию картины. Самое цветущее время года и самые прекрасные года. Красота молодой женщины и красота природы. И когда смотришь на эту картину, веришь, что именно такая красота – настоящая, подлинная, вечная – спасет мир. Удивительно, но русский художник Юлия Данешвар смогла талантливо и живописно передать характер молодой туркменки, атрибуты быта 40-х годов, яркие краски солнечной туркменской природы.

Вот что писал художник, искусствовед П.В.Попов о картине «За рукоделием» в 1958 году: «Художница в своей картине умело использует цветовую насыщенность (силу) своей палитры. Она умышленно во имя звучания главного, во второстепенных деталях как например, ковер, пол, клубки цветных ниток снижает силу цветового напряжения. Зато всю силу своего колорита она направляет на решение лица…В картине «За рукоделием» художник Данешвар создала обаятельный, характерный образ молодой женщины, ушедшей в радость творческого труда. В картине Данешвар модель не позирует на полотне, а живет – это большое достижение художницы».

В этой картине Данешвар с особым мастерством изобразила молодую женщину за рукоделием. Именно так, держа работу на коленях, вышивают туркменки. В прошлом вышивать могли практически все девушки и женщины, ведь ручной вышивкой украшалась почти вся женская, мужская и детская одежда, а также женские головные накидки, халаты и некоторые предметы быта.

В одежде вышивальщицы художница очень ярко изобразила исконно туркменское национальное платье из домотканой материи «кетени», то, что оно было просторным и свободного кроя. Такое платье называли «кетени койнек» - «платье из кетени», по названию ткани, которую ткали из шелка. На воротнике видно женское круглое украшение «гульяка», которое было со вставками из природных камней сердолика и бирюзы. Название украшения состоит из двух слов «гуль» - цветок, «яка» - ворот. По форме она действительно напоминает цветок.

На женщине одет головной убор «борук», атрибут исключительно замужних женщин. Поверх повязан большой платок из метражной ткани. Такой тканевый платок носили в жаркое время. На головном уборе изображено серебряное украшение «овурме» с крючками на обоих концах. Данное украшение прикреплялось или пришивалось на головной убор. Платок был треугольной формы. По краям такого платка пришивалась бахрома из перекрученных шелковых ниток. На картине мы видим, что сам платок темно-зеленого цвета, а бахрома – комбинированная: красного и темного цветов. Длинные косы на спине тоже показывают статус замужней женщины. На следующий день после свадьбы у туркмен проходит обряд «баш салма», когда с головы невесты снимают девичий головной убор «тахья» и повязывают платок, а косы перекидывают на спину и соединяют между собой, тесьмой или лентой, вплетенной в косы. Именно фрагмент такой тесьмы можно рассмотреть на картине.

Рукава платья туркменки отделаны тканью темно-зеленого цвета, хотя само платье красное. Дело в том, что традиционное туркменское платье «кетени» шили из одного стандартного отреза ткани «секиз гат мата» – то есть восемь слоев ткани. Платье кроили прямоугольными кусками и никаких остатков при этом не оставалось. Рукава получались широкими и, возможно, недостаточно длинными. Может быть, такие манжеты использовались для того, чтобы удлинить рукав и немного сузить его край. Такие манжеты называются «енсапы» или «паравуз». Возможно, их делали не только из практических соображений, но также, как и красивая отделка. Например, если платье было синего и зеленого цветов, то пришивали красную ткань, а если платье было красного цвета, то отделка была темного цвета. Можно также предположить, что такая деталь защищала край рукава от износа, так как её делали из более прочных тканей, таких как, например, сукно или велюр. Уже в 70-80 годы такая отделка была заменена вышивкой, но уже не на платьях из «кетени», а на платьях, сшитых из фабричных тканей.

На картине можно видеть, что окно расположено довольно низко. Так как в домах того времени потолки были невысокими, то и окна были расположены низко. Такие окна обеспечивали максимальное количество дневного света, ведь раньше, например, практически в любом доме ткали ковры. Подоконник таких окон почти совпадал с уровнем станка, на котором ткали ковер. На картине мы видим, что молодая женщина сидит близко к окну, а свет падает прямо на её рукоделие. Руки и ткань, которую вышивает женщина, освещены.

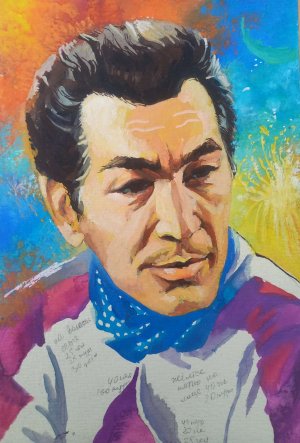

Вначале картина «За рукоделием» была эскизом к картине «Урок музыки», написанной художницей в 1947 году. На ковре сидит отец с сыном, которого он учит играть на музыкальном смычковом инструменте «гиджак». Справа сидит мать и вышивает. На картине у всех счастливые улыбающиеся лица. Картина «Урок музыки» экспонировалась на Всесоюзной выставке в Москве в 1947 году.

«Урок музыки»

В годы Великой Отечественной войны Данешвар создает картины «На призывном пункте» (1941), «На фронт, за Родину» (1943-1945).

«На призывном пункте» (1941)

Эта картина была написана для Декадной выставки, которая проходила в 1942 году. Военные, которые сидят в кабинете за круглым столом слушают женщину-туркменку. Она пришла с сыновьями, которые стоят поодаль и улыбаются. За окном их верные спутники, два ахалтекинских коня. Нелегко матери, но она улыбается, никому не показывает, какая тревога у неё на душе. Два молодых её сына пришли добровольно записаться на фронт, но в тоже время она гордится, что вырастила таких смелых и храбрых сыновей. Данешвар изобразила женщину посередине, она как будто перепоручает своих детей. С одобрением смотрят военные на статных парней, готовых до последнего вздоха сражаться за родную землю. Один из сыновей особенно похож на мать: у них одинаковая улыбка. С юношеским задором братья стоят навытяжку перед военными, смело и прямо смотрят на мир. Юноши одеты в красные халаты, которые тоже из ткани «кетени», но в мелкую полоску. Такая расцветка использовалась преимущественно при шитье верхней одежды, а также женских головных накидок.

«На фронт, за Родину» (1943-1945)

Масштабное полотно «На фронт, за Родину» было написано для Республиканской выставки «Туркмения в дни отечественной войны». По сельской дороге, мимо колхозного поля, идут солдаты. Бодро шагают бойцы. На лице молодого солдата улыбка, он что-то говорит бойцу, который шагает рядом, но тот его как будто не слышит, на его лице тревога за семью: за сына, которого он держит за руку, за жену, которая с маленькой дочкой на руках идет рядом. На голове девочки желтый платочек, который повязан узелком на лбу. Именно так раньше повязывали платки на голове ребенка. За ними идет пожилая женщина с узелком в руке, который она собрала сыну в дорогу. Все хотят проводить своих односельчан. Справа художница изобразила пожилого туркмена, который спешно поднимает ребенка. На голове ребенка тюбетейка с пришитыми серебряными монетками. Рядом молодая женщина с ребенком, которая прикрыла рот платком в знак уважения к старшим. На руках у неё тоже маленький ребенок. По-особому держит она его: той же рукой она держится за свое платье, чтобы было удобно поднимать ребенка. На ребенке мы видим национальную детскую одежду – безрукавку «куртекче». Её шили, не подгибая подол, из-за поверья, чтобы еще рождались дети. На спине безрукавки пришивали прядь первых волос ребенка, а также различные серебряные амулеты.

На картине на лицах людей беспокойство, даже дети непривычно серьезны. Однако, лица солдат выражают решимость и веру, что победа будет за ними. Яркая картина пронизана волнением. Все запечатлела художница: тяжелое военное время, плодородную туркменскую землю, спелый виноград и дыни, ясный солнечный день. Так щедро виноград поспевает осенью, богатый урожай дынь тоже приходится на это время. В эту пору еще жарко, поэтому все одеты по-летнему.

На этой картине Данешвар также показала особенности туркменской одежды и украшений. Например, справа изображена девочка, поднимающая ведра с виноградом. На её голове мы видим девичий головной убор «гупба». Это серебряное украшение пришивали на шапочку «тахья»; «тахью» полностью покрывали ручной вышивкой. На платье девочки у основания рукава можно заметить вставку зеленого цвета – это «бегейик». Данная треугольная вставка вшивалась, что рукав получился просторным и удобным. Эта характерная деталь должна была вшиваться безупречно и красиво, о ней иногда судили о мастерстве швеи.

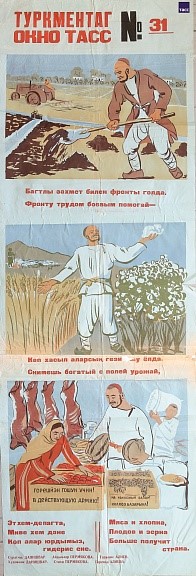

Плакат «ТуркменТАГ.Окно ТАСС» №31. Размер 164х57см. Автор: Ю.П.Данешвар

С началом войны Юлия Данешвар вместе с мужем Музафаром Данешвар активно включается в работу по выпуску плакатов «Окно ТАСС» при «ТуркменТАГе». Аббревиатура «ТуркменТАГ» расшифровывалась следующим образом – Туркменское телеграфное агентство, а «ТАСС» – Телеграфное агентство Советского Союза. «Окна ТАСС» - так назывались агитационные плакаты, направленные на подъем боевого духа солдат, укрепления их веры в победу, прославление ратного труда тружеников тыла. Материалом плаката служила обычная оберточная бумага. Несколько таких листов склеивали между собой, чтобы получить большой лист бумаги, на котором выполнялся цветной графический рисунок. Под рисунком было стихотворение и призывы на туркменском и русском языках. Эти плакаты крепили на щитах возле здания Туркменского телеграфного агентства. Издалека можно было прочесть крупную надпись «ТуркменТАГ.Окно ТАСС», а также номер плаката. Такой плакат отражал последние новости с фронта. Почему они назывались «окнами»? Дело в том, что во время войны плакаты вначале изготавливались в Москве и выставлялись они в больших, похожих на витринные, окнах, где располагалась мастерская художников редакции плакатов «Окно ТАСС». Мастерская находилась на Кузнецком мосту, куда москвичи приходили узнавать новости. Небольшая мастерская «ТуркменТАГа» в Ашхабаде была расположена на Русском базаре. Плакаты были своеобразными «газетами», которые сообщали последние известия с фронта. Работали художники следующим образом: получали новости с фронта и работали всю ночь, чтобы к утру создать плакат. Иногда на подготовку плаката оставалось несколько часов. Работали над плакатами не только художники, но и поэты. Эти плакаты не печатались типографическим способом. Для того, чтобы их размножить художники готовили основу плаката – эскиз, затем из такого эскиза делали трафареты и передавали работникам, которые набивали по трафарету рисунок. Весь тираж делался вручную. Тогда даже существовала такая профессия – трафаретчик-художник. Плакаты развешивали по городу, рассылали по селам и городам, отправляли на фронт солдатам, читали на заводах и фабриках. Тираж одного плаката составлял 500-600 экземпляров.

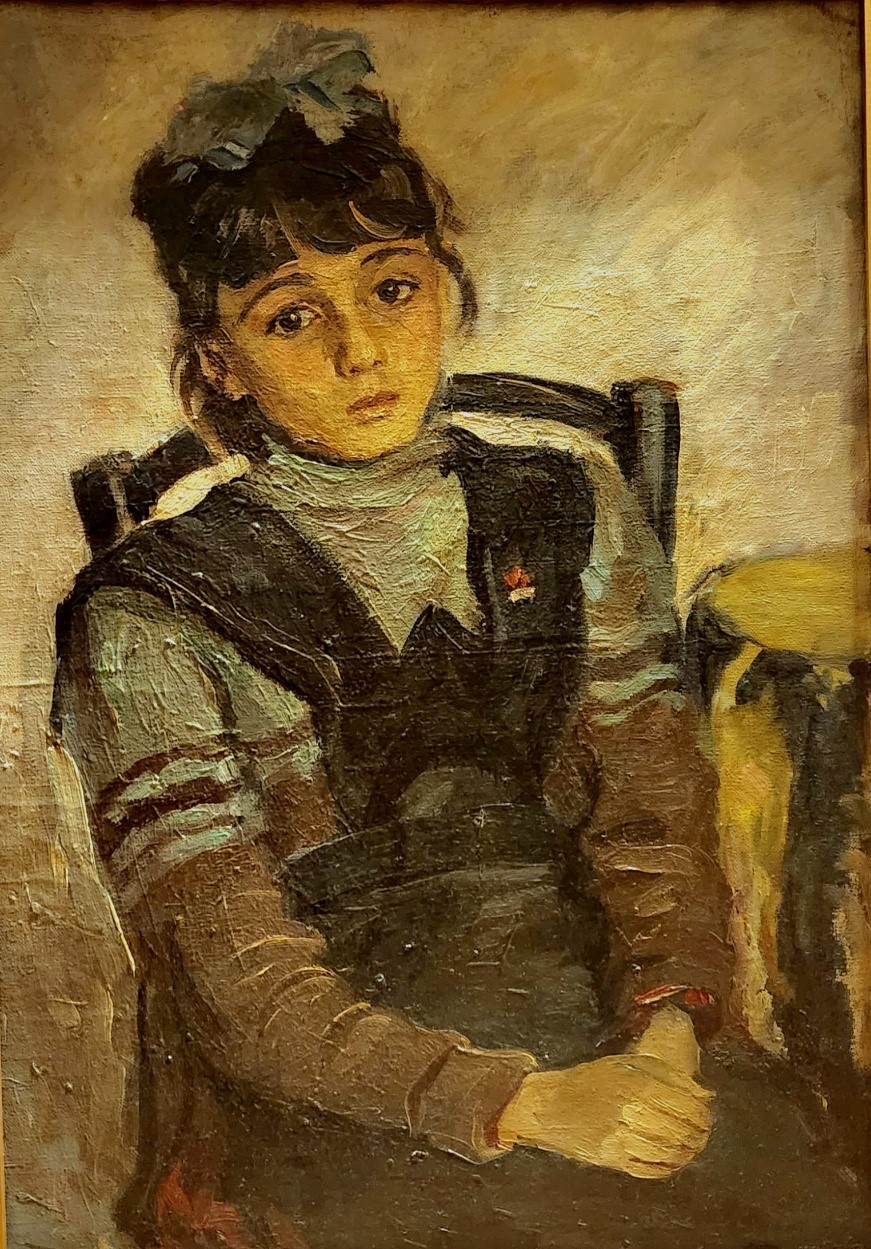

«Портрет дочери» (1946)

По воспоминаниям, однажды старшая дочь художницы Гульнара пришла со школы грустной. Что-то произошло в школе, хотя училась она на «отлично». Девочка пришла и молча села на стул рядом с матерью. Данешвар тут же сделала наброски. За 2-3 сеанса портрет был закончен. Здесь мастерски передано настроение девочки: грусть во взгляде больших глаз, в самой позе, в покорно сложенных руках. В настоящее время портрет находится в Музее изобразительных искусств Туркменистана.

В Музее изобразительных искусств Туркменистана бережно хранятся картины Данешвар «Вечер» - 1945 г., «Туркменка» - 1945 г., «Весна» - 1945 г., а также рисунки «Сирень» - 1938 г., «Подруги» - 1943 г., «Саксауловая роща» - 1945 г., «Портрет девушки туркменки» - 1945 г., «Школьницы возвращаются со школы» и другие работы.

1943 году состоялась Персональная выставка Юлии Прокофьевны в выставочном зале Музея изобразительных искусств. На выставке было представлено 98 работ художницы: картины, рисунки, эскизы. Среди них: «Портрет Ирочки» (холст/масло, 1940 г.), «Гулочка» (бумага/акварель,1941 г.), «Папа и дети» (бумага/карандаш, 1941 г.), «Саша» (сын художницы), (бумага/акварель, 1942 г.), «На улице Ашхабада» (1943 г.), «Виноград» (холст/масло, 1943 г.), «Ковровщица» (бумага/карандаш, 1943 г.) и другие.

Помимо того, что Данешвар была талантливым художником, она еще была и чутким педагогом. Во время войны она переписывалась со многими своими учениками. В ту непростую военную пору она находила время отправлять им весточку с родины, зная, как это важно для солдат, вчерашних мальчишек, которых она обучала искусству живописи. Они писали ей с фронта, рассказывая о нелегких буднях солдат. Всё это говорит о том, настолько добрым и отзывчивым человеком была Юлия Прокофьевна. Ведь завоевать такое доверие своих учеников можно только тогда, когда работаешь от чистого сердца, вкладывая в них весь свой талант, все свои знания и силы. Ученики назвали её Юлия Павловна…За большие заслуги в художественном образовании Ю.П. Данешвар в 1944 году было присвоено звания заслуженный деятель искусств Туркменской ССР.

Юлия Данешвар также работала и как театральный художник. В ЦГАТ хранится договор с театром им. Пушкина от 21-го марта 1939 года: «Договор на картину, театральные эскизы, макеты, костюмы, грим и бутафорию к театральной пьесе «Падь серебряная» для Ашхабадского русского драматического театра им. Пушкина», подписанный директором театра Урановым Б.П. и Данешвар Ю.П.

Вторая половина 40-х годов период творческой зрелости художницы. Именно тогда она создала одну из самых узнаваемых картин в своем творчестве «За рукоделием». Незаурядный и самобытный художник, она была полна творческих планов, но им не суждено было сбыться. 6 октября 1948 года Юлия Данешвар, и её сын Саша трагически погибли во время ашхабадского землетрясения. Муж Музафар Данешвар, дочь Гульнара и грудной сын Миша чудом остались живы.

Юлия Прокофьевна Данешвар прожила короткую, но яркую жизнь. Хоть и не сполна, но она успела проявить свой многогранный талант, реализовав себя и как художник, и как педагог. Её картину «За рукоделием» можно по праву назвать одной из лучших картин, где воплощен образ женщины – туркменки. Картины, в которых отразились редкий талант, художественный вкус и неповторимый стиль художницы, всегда будут служить яркими образцами реалистичной живописи национального изобразительного искусства 40-х годов.

Когда смотришь на картины Юлии Данешвар, то невольно начинаешь сопереживать её героям: сочувствуешь матери, пришедшей с сыновьями на призывной пункт, сельчанам, провожающим на войну своих братьев и сыновей, восхищаешься тихой красотой туркменской мастерицы за рукоделием. В этом заключается магия настоящего искусства. Магия картин Юлии Данешвар.

Гунча Диванкулиева

Преподаватель Туркменской государственной специальной художественной школы при Государственной Академии художеств Туркменистана